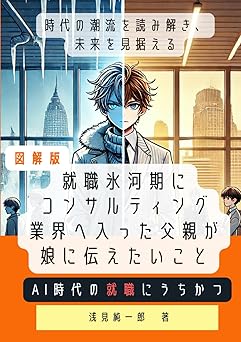

就職氷河期とは何だったのか?社会に取り残された世代のリアルと今も続く影響

バブル経済の崩壊から始まった1990年代後半──

企業の採用は激減し、新卒での就職が極端に難しかった時代がありました。それが「就職氷河期」と呼ばれる時代です。

厚生労働省では「1990~2000年代、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、現在も様々な課題に直面している方々」と定義しています。

ちょうどその時期に社会へ出ようとしていた若者たちは、正社員としての就職がかなわず、非正規雇用やアルバイト、契約社員としてキャリアをスタートせざるを得ませんでした。そしてその「つまずき」は、20年経った今もなお、人生の選択肢や生活の安定に影を落とし続けています。

このコンテンツでは、就職氷河期とは一体どんな時代だったのか、何が構造的におかしかったのか、そして今なお社会的課題として残り続けている理由について、同世代としての実感を交えながら深掘りしていきます。

今を生きる「氷河期世代」も、彼らと同じ時代を見てきた世代も、これから社会をつくっていく若い世代も──

この世代の歩んできた道のりを、もう一度ちゃんと見つめ直すべき時期に来ているのではないでしょうか。

就職氷河期とは?

就職氷河期とは、主に1993年頃から2005年頃まで続いた、新卒者の就職が極端に困難だった時期を指します。特に大卒者の就職内定率が大きく落ち込み、多くの若者が「正社員になれないまま社会に出る」ことを余儀なくされました。

この就職氷河期は、日本経済の構造的な問題や、当時の雇用政策の転換と深く結びついています。単なる「景気の悪化」では済まされない、制度的な冷遇と世代丸ごとの放置が行われたことで、今なお社会に根強く残る深刻な影響を与え続けています。

ここでは、そんな就職氷河期がどのようにして始まり、なぜそこまで多くの若者が「非正規雇用」や「キャリアの断絶」に追い込まれたのか、その背景を紐解いていきます。

バブル崩壊後の日本経済と「新卒採用抑制」

1991年のバブル崩壊は、日本経済に長期的な停滞と雇用縮小をもたらしました。企業は設備投資や人件費を抑える方向に舵を切り、特に「固定費」として扱われる正社員の新卒採用を一斉に抑制しました。

その結果、1993年から2000年代初頭にかけて、大学卒業者の就職内定率は過去最低レベルに落ち込み、「どれだけ努力しても報われない」という絶望感が社会全体を覆いました。

企業側の「選ばなければ仕事はある」というセリフとは裏腹に、正社員の門戸は狭まり、そもそもスタートラインに立つことすらできない若者が大量に生まれたのです。

特に「新卒一括採用」という日本特有の雇用文化が機能不全に陥ったことで、「一度レールを外れたら二度と戻れない」という構造的問題が可視化されました。この歪んだ就職市場のなかで、就職氷河期世代は“社会からこぼれ落ちる経験”を余儀なくされたのです。

「自己責任論」の蔓延と非正規雇用の急増

就職氷河期が進行する中で、メディアや一部の政治家から繰り返し語られたのが「自己責任論」です。

「努力が足りない」「もっと柔軟に職を選べばいい」「非正規でも経験を積めば正社員になれる」という論調が広がり、氷河期世代の置かれた不遇な状況が「個人の責任」にすり替えられていきました。

その一方で、企業は「人件費削減」の名のもとに非正規雇用の導入を急拡大させ、1990年代後半から2000年代にかけて、非正規比率は急上昇。氷河期世代の多くが派遣社員・契約社員・アルバイトとして不安定な立場に置かれることになりました。

この流れは、「とりあえず働ければいい」「文句を言わずに使える人材がほしい」といった企業側の都合が優先された結果であり、キャリア形成の初期段階で不本意な選択を強いられた世代にとって、あまりにも過酷な現実でした。

「団塊ジュニア」と重なった地獄の世代構成

就職氷河期世代が直面したもう一つの構造的なハードルが、「団塊ジュニア」としての人口の多さです。1971年~1974年頃に生まれたこの世代は、そもそも人口が多く、常に競争が激しい環境にさらされてきました。

幼少期は保育園・小学校が定員オーバー、中学・高校・大学では常に「倍率の壁」に挑み、そして社会に出る頃には就職氷河期──まさに人生の全フェーズで椅子取りゲームを強いられた世代です。

さらに、既に組織の中でポジションを固めていたバブル入社組の存在により、就職先には空きがなく、仮に正社員として採用されたとしても昇進・昇格のチャンスは限られていました。

「どこにも空きがないのに、自己責任と言われる」──この不条理こそが、就職氷河期世代の最大の苦しみなのです。

就職氷河期世代が直面したリアルな課題

就職氷河期という「時代の暴力」によって、キャリアの入り口からつまずいた世代。その影響は一時的なものではなく、数十年たった今なお、人生全体にわたって尾を引いています。

単なる「就職が厳しかった時代」の一言では片づけられない、多層的で根深い問題が、この世代に重くのしかかっています。

ここでは、就職氷河期世代が直面してきた現実を、具体的な生活のレベルにまで踏み込んで描き出していきます。

正社員になれなかったことによるキャリアの断絶

「一社目にどこへ入るか」が重視される日本社会において、正社員になれなかったことのインパクトは計り知れません。

就職氷河期世代の多くは、派遣社員や契約社員、アルバイトといった非正規雇用から社会人生活をスタートすることを余儀なくされました。

一度非正規でキャリアをスタートしてしまうと、「職歴がない」「スキルがない」と見なされ、正社員として再スタートすることは極めて困難になります。企業側も即戦力ばかりを求め、“育成枠”が用意されていない構造のなかで、キャリア形成のチャンスは次第に閉ざされていきました。

さらに、職歴が断絶していると社会保険や退職金、住宅ローンの審査など、生活のあらゆる場面で不利な扱いを受けることになり、「働いても未来が描けない」状況に陥った人も少なくありません。

年収・貯蓄・家族形成…全てが「遅れた世代」

正社員として働く機会を逃した氷河期世代は、当然ながら収入面でも大きなハンディを背負うことになりました。

日本の年功序列型賃金制度では、最初にどこに所属していたか、どんな肩書きでスタートしたかが、その後の年収に直結します。そのため、同じ年齢であっても、氷河期世代だけが収入の面で取り残される構造が生まれたのです。

厚労省や内閣府の調査でも明らかですが、氷河期世代は全世代のなかでも最も年収中央値が低く、貯蓄額も少ない傾向があります。

結果として、結婚・出産・住宅購入といったライフイベントの多くが遅れたり、断念されたりすることとなり、「人生そのものが後回しにされた世代」という評価さえ生まれています。

そして何より辛いのは、その「遅れ」を取り戻す機会がほとんど存在しなかったこと。努力や工夫ではどうにもならない“社会的構造の壁”が、個々人の人生に深刻なダメージを与えてきたのです。

「失われた20年」とのリンク──社会の無関心とメディアの空白

就職氷河期世代の困難をさらに深めたのが、「社会の無関心」そして「メディアの沈黙」でした。

日本が長期不況に突入した1990年代〜2000年代、「失われた20年」と呼ばれる経済停滞の時代にあっても、政治も企業も、この世代を本気で支援することはありませんでした。

支援制度が本格的に立ち上がったのは、就職氷河期が終わって十数年後──すでに40代に突入した頃。支援が「遅すぎた」のです。

メディアもまた、氷河期世代の声を拾おうとせず、むしろ「フリーター問題」や「ニート問題」として、個人の問題に矮小化するような報道が目立ちました。

結果として、社会全体がこの世代の苦しみを「見て見ぬふり」していた構図が作られ、「報われないまま取り残された世代」としての孤立感が深まっていったのです。

管理人の身近であった氷河期世代を象徴する珍しくないこと

就職氷河期をリアルに生きた世代として、当時の空気を「データ」や「分析」だけで語るのは、どこか物足りなさを感じます。

自分自身のまわりで起きていた、あの頃は「当たり前」だったけど、今思えば「異常だった」としか言いようのない出来事を、いくつか紹介したいと思います。

これは特殊なケースではなく、本当に“珍しくなかったこと”ばかりです。

就職できないから敢えて留年して翌年も「新卒」を狙う

大学4年の秋が過ぎても、まったく内定が出ない。自分だけじゃなく、友人たちもみんな同じような状況でした。

「いったん卒業してフリーター?」なんて不安すぎて、選べるわけもなく、結果的に「あえて留年」して翌年も新卒枠を狙う人が続出していました。

単位はすでに取り終わっているのに、わざわざ授業を取り直して、「就活のために大学に残る」という選択が正解のように扱われていたのです。

1年分の学費と生活費を背負ってまで、新卒という肩書きにしがみつかざるを得なかった。

あのような状況に追い詰められていた友人・知人が結構多かった現実は今振り返ると、少し切なくなります。

就職先がないから大学卒業後に専門学校に進学する

内定がもらえないまま大学を卒業した人たちのなかには、「資格を取れば正社員になれるかもしれない」と希望をかけて、専門学校や資格スクールへ進学する道を選んだ人も多くいました。

行政書士や宅建、簿記や医療事務など、当時「食える資格」としてよく話題に上っていたジャンルです。

でも実際には、資格を取っても未経験者にはチャンスがなく、就職には結びつかなかったという声もたくさん聞きました。

「とにかく何かしていないと怖い」

「無職のままだと履歴書が真っ白になる」

そんな焦りから、「学生」という立場を延命措置のように使っていた人が多かったのが、あの時代のリアルです。

成功している人との比較による自己責任論

同じ大学、同じ学年でも、たまたま1年早く就活しただけで正社員になれた人がいました。

たったそれだけの違いで、将来がまるで別物になってしまう──それが就職氷河期の恐ろしさです。

そのうち、メディアでもSNSでも「努力が足りない」「自己責任だ」といった言葉が飛び交うようになってきて、なぜか「うまくいかないのは自分が悪い」という雰囲気に包まれていきました。

でも本当は、努力じゃどうにもならなかったんです。

スタート地点がズタズタで、しかも誰も助けてくれなかった。

それでも「比べられ続ける」ことが、精神的にとても辛かったのを覚えています。

一度の退職以降社会復帰できずにフリーター・ニート化

ようやく見つけた仕事が、ブラックすぎて続けられない──そんな状況もよくありました。

でも、そこを辞めた瞬間、「次が見つからない」「正社員の求人に応募しても面接に呼ばれない」という現実にぶち当たることになります。

結果的に、フリーターとして繋ぎながらバイトを続ける生活。気づけば年齢だけが増えて、履歴書には空白期間が広がっていく。

「正社員になれなかった過去」ではなく、「もう正社員になれない現在」に変わっていった人たちが、まわりに本当にたくさんいました。

辞めたら終わり──その言葉が、笑えないくらいリアルだったんです。

「代わりはいくらでもいる」からこその限界以上の忍耐

就職氷河期のころ、非正規雇用が一気に広がっていく中で、職場に漂っていた空気があります。

それが「代わりはいくらでもいる」という言葉に象徴される、従業員を「部品」のように扱う感覚でした。今のような少子高齢化が「将来そうなるらしいよ」くらいにしか思われていなかった時代は、労働者がまだまだ多かったことから氷河期世代は「嫌なら辞めろ」「代わりはいくらでもいる」時代を生きてきました。

辞めたければ辞めればいい。次の人を雇えば済む。

そんなスタンスで人を使う企業が増え、現場では常に「替えの利く存在」として扱われるストレスがつきまとっていました。

本当は、理不尽な要求や過重労働に「無理です」と言いたかった。

でも、そこで踏ん張らなければ「次の仕事はもっとないかもしれない」という恐怖があり、自分の心や身体を削りながら、限界を超えて働く人が後を絶ちませんでした。

上司や同僚からの理不尽な扱いも、「我慢するしかない」と飲み込む毎日。

「どうせ自分なんて」と思いながら働くことが、「当たり前」になっていたのです。

本来、誰にでもあるはずの「人としての尊厳」すら奪われるような感覚。

それでも我慢を続けるしかない──そういう空気が、氷河期世代の職場には確かに存在していました。

法知識を集める方法がないことによる損失

今でこそ「労基に相談すれば?」「それ違法だよ」とSNSで気軽にアドバイスがもらえる時代になりましたが、就職氷河期当時、そんな情報環境はありませんでした。

スマホもなく、ネットはあっても一部のオタクや学生が使うものというイメージ。

掲示板や個人ブログを通じて細々と情報交換されていた時代では、労働者の権利や雇用契約に関する知識なんて、ほとんど共有されていなかったのです。

たとえば「有給を取りたい」と申し出たら、「うちにそんな制度はない」と言われて終了。

「残業代? うちは“みなし”だから払わないよ」と言われれば、「そういうものか」と引き下がるしかなかった。

本来であれば法律で守られるべき権利を、知識不足と孤立のなかでどれだけの人が「自分が悪い」と受け止めてきたか。

「嫌なら辞めれば?」の一言で片づけられ、それができないのは自分の根性が足りないからだと思い込んでいた。

でも実際には、法的には通らない理不尽な扱いだったことが後になってわかる。

それでも、その「後」が来た頃にはもう手遅れで、失った時間やチャンスは戻ってこないのが現実でした。

情報が届かなかっただけで、搾取され続けた。

それが氷河期世代の「気づけなかった損失」なのだと思います。

就職氷河期という時代は、こうした“あまりにも普通に存在した異常”の積み重ねでした。

もしこれを読んで「自分のまわりもそうだった」と思ってくれる人がいたら、それだけでも意味があると思っています。

なぜ「氷河期世代問題」は今も解決していないのか?

就職氷河期は「過去の出来事」として片付けられがちですが、実際にはその影響は現在進行形です。

氷河期世代は今、40代後半〜50代前半にさしかかり、キャリア的には「安定していて当然」のはずの年齢にいます。にもかかわらず、不安定な働き方、低賃金、社会保障の未充足という問題に直面し続けている人が多く存在します。

なぜ、これだけの時間が経っても、就職氷河期世代の問題は「解決した」と言えないのでしょうか?

ここでは、その理由を3つの視点から掘り下げていきます。

支援制度の遅れと対象年齢のミスマッチ

政府がようやく「就職氷河期世代支援プログラム」を発表したのは、2019年のことでした。

すでに氷河期世代の多くが40代後半に突入しており、支援対象の「35歳未満」「就労意欲がある若年層」という条件に自分が含まれないことにショックを受けた人も多かったのではないでしょうか。

「若者支援」や「再チャレンジ支援」という名目は掲げられているものの、実際の現場では対象年齢の縛りが強く、「ちょうど支援から漏れる層」が最も支援を必要としていたという皮肉な構造がありました。

しかも、多くの制度は「自分で情報を取りに行き、自分で申請して初めて使える」仕組み。

支援を必要としている人ほど情報から遠く、申請というハードルを前に立ちすくんでしまう現実があります。

支援が「届いていない」のではなく、「届くように設計されていなかった」制度の遅さと不適切な設計が、この問題の解決をさらに遠ざけています。

正規転換の壁と「ロスジェネ差別」

「働いてはいるけれど非正規雇用」という状況から、正社員へ移行したいと考える人は多くいます。

しかし、就職氷河期世代が正社員として採用されることは、今もなお非常に難しいのが現実です。

企業側には「即戦力でないと困る」「育成に時間がかかる年齢は対象外」といった考えが根強く、40代〜50代の転職希望者には書類選考すら通らないケースも珍しくありません。

さらに厄介なのが、「ロスジェネ差別」とも呼ばれる構造的偏見です。

「正社員経験が少ない=能力が低い」という誤った認識や、「過去にチャンスを逃した人だから使いにくい」といった暗黙のバイアスが、氷河期世代の再挑戦を阻んでいます。

スキルや意欲ではなく「世代そのもの」で選別されるこの差別的構造は、表立って語られることは少ないですが、多くの人がその壁にぶつかっています。

SNSで可視化された「声なき声」と「今さら感」の溝

近年、X(旧Twitter)やnoteなどのSNS・ブログサービスを通じて、就職氷河期世代の苦しみや怒りが「見える化」されるようになってきました。

「40代なのに年収200万円台」「一度も正社員になったことがない」「老後が怖い」といったリアルな声が、ようやく世の中に届くようになってきたのです。

しかし、そこに返ってくる反応は、必ずしも温かいものばかりではありません。

「もういい歳なんだから仕方ない」「今さらどうにもならないだろ」といった、「今さら感」や「自分のせいだろ」などの冷たい視線が未だに根強く残っています。

これは、「氷河期問題はすでに過去の話」とする社会全体の無意識な切り捨てであり、同時に長年声を上げられなかった氷河期世代の「沈黙の代償」でもあります。

ようやく可視化された声がある一方で、それを受け取る側との意識の乖離が、問題解決のための共感形成を難しくしているのが現状です。

このように、「氷河期世代の問題」は単なる雇用の話ではなく、政策の設計ミス、企業の構造的バイアス、そして社会的無関心が複雑に絡み合った「長期化する社会問題」です。

今こそ語られるべき、氷河期世代の声とこれから

就職氷河期世代が受けてきた不遇は、誰のせいかを論じるだけでは終わらせられません。

制度の歪み、社会の無関心、構造的な不平等──それらが積み重なった中で、それでも生き延び、働き続け、今を生きている人たちがいます。

「過去に何があったか」を語ることは、決して愚痴でも後ろ向きでもありません。

むしろ今こそ、その声を社会に届け、未来につなげていくべき時代が来ているのではないでしょうか。

「もう遅い」ではなく「まだ間に合う」──再挑戦できる社会とは

氷河期世代が一番言われたくない言葉──それは「もう遅い」かもしれません。

再就職も、キャリア形成も、マイホームも、家庭も、何をやろうとしても「今さらかよ」と言われてきた。

でも、本当にそうでしょうか?

今からでも学び直すことはできます。

今からでも発信することはできます。

小さくても、自分の人生の「修正」を始めることは、何歳からでも遅くはありません。

社会の側もまた、「チャンスは若者だけのものではない」という価値観にシフトする必要があります。

再挑戦できる社会とは、「失敗しても、間違っても、やり直しが許される社会」です。

氷河期世代がもう一度立ち上がれる社会は、誰にとっても生きやすい社会のはず。

だからこそ、「まだ間に合う」ことを、信じたいと思います。

生き残った者として何を発信できるか

あの時代を生き抜いてきた氷河期世代には、言葉にできない蓄積があります。

悔しさ、虚しさ、あきらめ、でもその中にあった希望や再起のきっかけ──

それらは、今まさに悩んでいる人にとっての「灯り」になれるものです。

「俺たちはこうだった。」「私はこんな風に抜け出した。」

そういう言葉に救われる人が、今も確実に存在しています。

ブログでも、SNSでも、noteでもいい。体験を発信することが、次の誰かの「出口」になるかもしれない。

苦しかったからこそ見えたこと、失ったからこそ気づいたことを、「誰かのため」に変えていくことができるのもまた、生き残った私たちの「力」なのかもしれません。

次の世代に同じ思いをさせないために

「自分たちの苦しみを、次の世代には味あわせたくない」

この思いを持っている氷河期世代は、本当に多いと思います。

子どもを持つ・持たないに関係なく、「同じような思いを誰かにさせたくない」という祈りのような気持ちは、氷河期を生きた人なら一度は感じたことがあるのではないでしょうか。

構造的な問題は、放っておけば繰り返されます。

経済格差、教育の不平等、年齢による排除──

そのすべてを「自己責任」で済ませる空気が、またじわじわと社会に戻ってきているのを感じることもあります。

だからこそ、今ここで、「自分たちは何をされたのか、そして何を失ったのか」を語り継ぐ責任があるのだと思います。

あの時代を「無かったこと」にしない。

それこそが、氷河期世代が今できる最大の「反撃」であり、「希望」なのかもしれません。

まとめ:忘れられた時代に、声を灯すということ

就職氷河期世代が歩んできた道のりは、平坦ではありませんでした。

誰かのせいにすることもできず、自分を責めながら、それでも働き、生きることを選び続けてきた人たち。

その姿は、ただの「苦労話」ではなく、日本という社会の歪みを映し出す鏡のようでもあります。

「努力が足りなかったのかもしれない」

「もっと早く気づいていれば…」

そんなふうに、自分を納得させながら生きてきた人もいるかもしれません。

でも今あらためて振り返ってみれば、あの時代に立ちはだかっていた壁は、あまりにも高く、あまりにも理不尽なものでした。

語ること、記録すること、思い出すこと。

それは、過去に埋もれてしまった「声なき声」に灯をともす作業です。

誰かに届けたいわけじゃなくてもいい。

まずは、自分の中にある“あの時の気持ち”に、少しだけ光を当ててみる。

それだけで、たしかに何かが変わっていくはずです。

「終わったこと」じゃない。

「なかったこと」になんか、させない。

この声が、どこかで誰かの希望になることを願っています──。